Gossamer Multibody Dynamics という研究分野

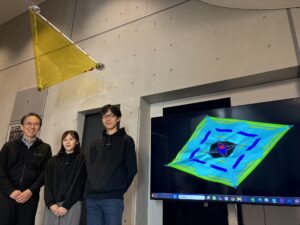

(膜面レクテナの受電特性評価試験の準備中)

こんばんは。cosmobloom(CB)の技術顧問の宮崎です。

自分は、その昔、ゴッサマー構造がちょっと流行っていた頃(2000年頃)、「実際にゴッサマー構造を宇宙機に搭載することになると、設計段階において、剛な宇宙機本体と極めて柔軟で展開運動が可能なゴッサマー構造からなる多体構造の動力学(Gossamer Multibody Dynamics, GMD)を解けないといけないだろう」と思い、そういった多体構造を動力学について考えていました。

それを実機にあてはめたのがソーラー電力セイル小型実証機IKAROSだったわけですが、それから15年近く経って、ようやく、軽量な太陽電池パネルや平面アンテナ等に展開膜構造や薄肉ブームなど、ゴッサマー構造と呼べるようなものが使われるようになりつつあります。

しかし、哀しいかな、国内にはGMDの研究者はあまり多くない、というのが正直な感想です。基本的には、解析力学や弾性力学、構造力学、微分方程式の解法の知識と、設計・解析のセンス(モデリングのセンス)があればよいだけなので、若手・中堅の研究者の皆さんにとっては、あまり新鮮味がないというか、最先端感がないというか、「ABAQUSなどの汎用ソフトで解けばいいじゃん」という感じなのかなと思われます。また、「ダイナミクスを解かなくても、だいたいわかるでしょ。展開とかも、地上実験でうまくいけば、それでいいでしょ」という感じなのかもしれません。

ただ、そうは言っても、汎用ソフトで動解析をするのは、そこそこ大変ですし、皆さん、剛な構造に頭が慣れてしまっていると、うまくいかなくて苦労することも結構、あります。また、地上試験でうまく展開しなかったときに、何をどうすればいいかがわからないだとか、「ホントに大丈夫なの?」と言われたときに、きちんと理屈で説明できない、というようなことは起こりえます(実際、その手の相談は時々受けます)。ですので、ゴッサマー構造を利用するようなミッションに携わる構造系の方は、GMDについてちょっと勉強しておいてもいいのではないかなあと思います。また、GMDに興味を持ってくれる学生さんが増えたら楽しいんだけどなあと思う日々です(勉強しておくと、モノを見たときに数学モデルや頭の中でできて、計算したときのモデルの運動を頭の中でなんとなく描けるようになる、といったところでしょうか。これって、多分、他の分野でも同じですよね)。それと、早く、AIで、あるいは、量子コンピュータとか量子インスパイア―ド技術でサクサク解ける日が来るといいなあと。

自分がCBと共同研究しているのは、今時めずらしく?、GMDに興味のあるメンバーがCBには揃っているからですが、もし、万が一?、奇跡的に?、CBが大きく発展していける状況になってきたら、GMDを使いこなせる研究者・技術者がCBの中で増えてくれたらうれしいなあと思っています。

宮崎 康行