「軽量構造力学」と「電磁気学」の間にある世界

こんにちは,cosmobloomエンジニアの折居です.

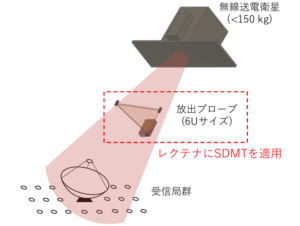

私は現在,cosmobloomのエンジニアとして膜面アンテナの開発に取り組みつつ,研究室の学生としても膜面アンテナの研究に取り組んでいます.

ここで,研究とは,研究対象の問題を定義し,解決方法を見出す行為と言えますが,では,膜面アンテナの研究とは,膜面アンテナにまつわる問題をどのように定義して,どのように解決方法を見出すことなのでしょうか.また,それを踏まえ,膜面アンテナに関わる研究者の果たすべき役割とは何なのでしょうか.今回はこの2つの問題を今一度考えてみたいと思います.

まず,膜面アンテナの問題について考えるために,膜面アンテナの既往研究について調査してみると,コンセプトの提案および動作原理の確認レベルの研究というのは意外にも多数報告されていることが分かります.一方で,もう少し調査を進めてみると,これらの研究成果から社会実装に至ったものが現れていないことも分かります.

ここから言えるのは,「概念設計」と「詳細設計」の間に立ちはだかる壁をどのように乗り越えるか,という方法論については,学術的に明らかにされていないということです,詳細設計においては,「膜面アンテナ」という統合されたひとつのシステムに要求が課せられ,「軽量構造力学」と「電磁気学」の両方の観点から,要求を満足するように設計を高度化していく必要があります.

このとき,両者のエンジニアが分野の垣根を越えて,積極的に膜面アンテナについて思案するためには,その拠り所となる設計技術が必要である,と考えます,つまり,この設計技術を獲得できていないことが膜面アンテナの問題である,と言えそうです.

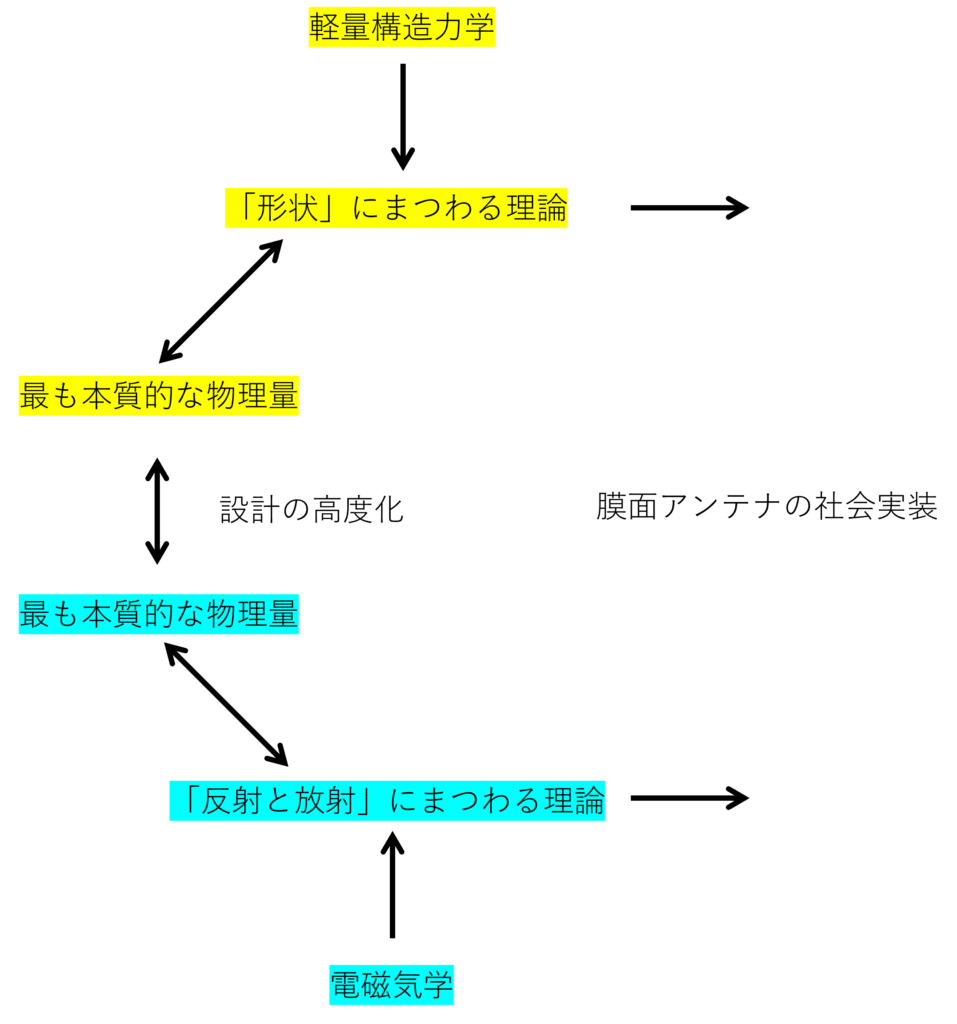

そして,この問題解決の足掛かりは「軽量構造力学」と「電磁気学」の間にある世界にある,ということも言えそうです.となれば,次に,問題の解決方法について,「軽量構造力学」と「電磁気学」の間にある世界を指向するための適当な「研究対象」と「研究手法」を定義する必要があります.

まず,「研究対象」については,軽量構造力学と電磁気学の間にある世界が集約されるような,言わば「膜面アンテナの箱庭」のようなものである必要があり,膜面アンテナの最小構成要素を考えれば,4素子程度のリニアアレーアンテナを研究対象とすることが面白いでしょう.

次に,「研究手法」ついては,互いの分野における,より古典的で分かり易い理論の中から,本質的な物理量を選定し,これらの関りを明らかにすることが肝要であると考えます.

例えば,軽量構造力学の中から「形状」にまつわる理論として「たわみの微分方程式」に着目し,最も本質的な物理量として,張力と折り癖を選定するとしましょう.次に,電磁気学の中から「反射・放射」にまつわる理論として「等価なRLC並列回路による表現」や「キャビティ理論による表現」に着目し,最も本質的な物理量として,放射コンダクタンスや磁流スロットを選定するとしましょう.

すると,これらの最も本質的な物理量が結びついた世界の中では,「膜面形状と特性インピーダンスの関係性」,あるいは「膜面形状と放射パターンの関係性」のような,従来定量的に説明することが難しかった特性どうしの関係が明快に説明づけられ,設計要求を満たすパラメータの組合せを定量的に導出することができるようになるのではないかと考えます.

そして,このような「軽量構造力学」と「電磁気学」の間にある世界を指向することの最も重要な意義は,軽量構造力学から電磁気学へ設計要求を可能にすることで,電磁気学と軽量構造力学のコミュニケーションを相補的に作り変えることにある,と考えます.

従来の膜面アンテナの設計では,電磁気学的な要求を満たすように,所望の形状精度を軽量構造力学によって保証する,という大枠の流れがありました.一方,膜面アンテナのような,軽量構造力学からみても挑戦的な課題に取り組むにあたり,従来の順方向の設計フローは成立性に乏しく,軽量構造力学と電磁気学がお互いに良いところを引き出しあう様な,双方向性を有する設計手法の確立が肝要であると考えます.

そして,この双方向性を実現することこそ,膜面アンテナに関わる研究者が果たすべき役割であると考えます.