Small Satellite Conference 2025 に参加して

こんにちは,cosmobloomエンジニアの折居です.

ずいぶん前になってしまいましたが,Small Sat Conference 2025(ソルトレークシティ,8/10-8/13)に参加し,①Japan Boothにて会社の製品PR,②研究のポスター発表,③展示ブースの見学を行いました.

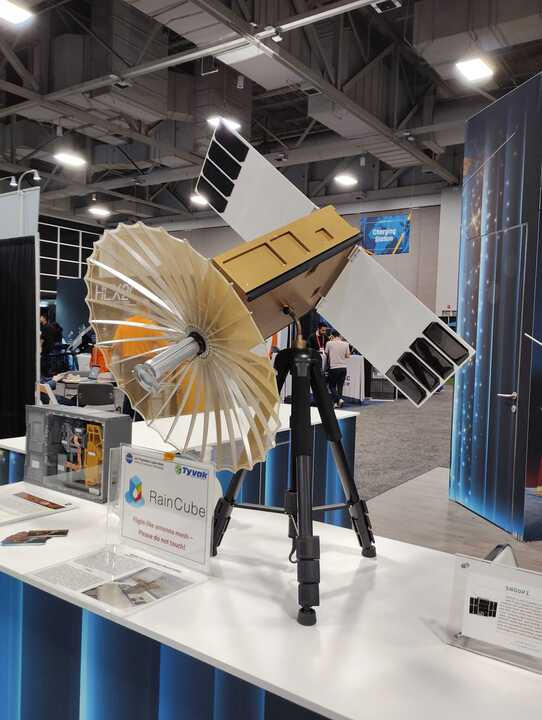

製品PRでは,国内外の多くの参加者に自社製品を紹介し,率直なフィードバックを得ることができました.また,ポスター発表では,国内外のアンテナ分野のエンジニア・研究者と活発な意見交換ができました.最後に,展示ブースの見学では,論文でしか見たことの無いアンテナも多数展示されており,推し活ではないですが,写真を撮ったり質問をしたりすることができました.

改めて充実した3日間だったと思います.

一方,展示会場では,思った以上に多くの企業が展開構造物を展示しており,「展開構造物の設計自体,”できない”と思わせるようなものでは無くなってきている」ことを痛感しました.

日本は「IKAROS」の実証などで展開構造物の研究分野を先駆けてきましたが、それ以降、大きなブレークスルーは起こしていないように感じています.今後も日本の技術的優位性を維持していくためにも,”成長し続ける”ことが重要となりそうです.

ここで,”成長し続ける”ために,「そもそも原理的・本質的に”成長が止まらない”体系について考えることが出来るか」,「その体系の中で,研究・開発に取り組むことが出来ないか」,という疑問が浮かびます.例えば,ものづくりやダイナミクスの研究・開発において,成長し続ける状態を実現するために取り組むべきこととは何でしょうか.

まず,ものづくりの研究については,成果として生み出される「もの」にのみ注目するのではなく,「もの」をつくるために構築した推論構造を記録し,論理学的に計算可能なものにしていくことで,ものづくりという行為そのものを定量的に評価し,知見を積み重ねられるようにしていくべきと考えます.

この研究分野においては,山田隆弘先生の研究(衛星の機能オブジェクトの研究),兼岩兼先生の研究(イベントオントロジーの研究,オントロジー言語による推論),高橋亮平さんの研究(オントロジー言語を用いた知識の自己構築,EQUULEUSへの成果適用)など,大変面白い先行研究があり,これらの研究を参考にしながら研究を進めていくのが良いと考えています.

次に,ダイナミクスの研究においては,展開構造物自体が複雑なダイナミクスを自律的に学習するような,新しい適用構造物を実現していくべきと考えます.この研究分野は,宇宙構造物の研究者によって様々に取り組まれてきましたが,近年、劣駆動系かつ非線形性の強い構造物に対して、物理リザーバー計算のような全く新しい制御方法が適用されるようになってきています.

ここで,物理リザーバー計算とは、ソフトロボットに見られるような柔軟な構造体に対し、物理的な身体そのものをニューラルネットワークのように見立てることで、複雑なダイナミクスを計算資源そのものとして活用し,制御に用いる手法です.この研究分野においては,中嶋浩平先生の研究(タコ腕のリザバー計算)など,大変面白い先行研究があり,これらの研究を参考にしながら研究を進めていくのが良いと考えています.

最後に,日本の研究開発を取り巻く環境は,他国に比べて必ずしも潤沢ではないかもしれませんが,宇宙構造物の研究者は,そのような中でも,精緻な理論と独創的な発想を足掛かりに,展開構造物の世界を牽引してきたと思います.

それは何よりも,展開構造物の研究に対して得も言われぬ面白さを感じていたからで,国あるいは組織として,成長し続けるために本当に重要なことは,この「面白い」と思える気持ちや環境を守っていくことなのではないかと思っています.