衛星ダイレクト通信と膜面アンテナの親和性

こんにちは。cosmobloomの小野です。

今回は、衛星ダイレクト通信と弊社が開発している膜面アンテナの親和性についてお話できればと思っています。まず初めに衛星ダイレクト通信について簡単に説明しますと、陸海空宇宙に存在する移動体(車、船、飛行機、人工衛星)を多層的につなげるNTNの1つで、衛星とスマートフォンなどの端末が直接つながる通信のことです。衛星ダイレクト通信が実現できれば、スマホさえあればどこでもインターネットサービスを利用できるようになるというものです。

衛星通信サービスはSpaceX社のStarlinkは非常に有名ですが、衛星ダイレクト通信の分野では、AST SpaceMobile社が先行しており、実験機であるBlueWalker3衛星の実証が成功し、端末との通信で10MBpsの通信速度を実現しています。同社は、この実証実験の成功をうけ、BlueBird1-5と呼ばれる5機の衛星を打上げ、サービス化に向けて開発を進めています。

日本においてもNTNの構想がされており、NTT社とスカパーJSAT社が宇宙統合コンピューティング・ネットワークを構想しています。この構想では、HAPS、低軌道衛星、静止衛星をシームレスにつなげ、通信の効率化を図っており、低軌道衛星のユースケースに衛星ダイレクト通信も含まれています。この構想に先立ち、両社は合弁会社を作りHAPSサービスの開発を開始しています。

各国で開発が進む衛星ダイレクト通信ですが、その実現のためには、非常に高いアンテナ利得が必要となります。実際、AST SpaceMobile社は2GHz帯の通信を行っていますが、衛星は面積約64m²の高利得アンテナを展開する衛星となっています。アンテナはパネル展開式であるため、衛星自体も大きく、質量は1500kgにもなります。そのため、Falcon9であっても5機分しか搭載できず、衛星開発そして輸送コストともに非常に高い衛星となっています。

一方、当社が開発している膜面アンテナは、ゴッサマー構造で構築するため、非常に軽量で、かつ、小さく収納することができ、展開することで大きな平面を構築することが可能です。構造のみに限定して述べるとすれば、AST SpaceMobile社と同等の面積となる平面を、60cm×60cm×20cmのスペースに収納できるため、圧倒的な小型化、軽量化を実現できると考えています。

さらに、WRC27の議題では日本から提案した移動衛星業務の割り当て周波数694/698MHz-2.7GHzが議題(議題1.13)に挙がる予定となっており、膜構造が実現できると考えられている平面精度 ~10GHzに合致する周波数となっています。このような状況であるため、通信衛星の小型軽量化、通信周波数ともに膜面アンテナとの相性が良いものと考えています。特に、日本の経済規模を考えると100kg級の衛星に搭載可能な大型アンテナは非常に有用性の高いものであると考えています。

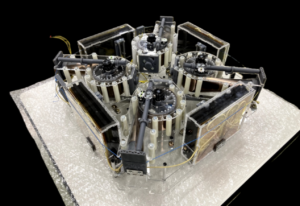

ただ、膜面上にアンテナを構築することは世界初の挑戦であり、まだまだ越えなければならない課題は多いです。現在は膜面上に4素子のアンテナを配置した最小単位のアレーアンテナの開発・評価を行っていますが、開発スピードを上げて早期の実現に向けて取り組んでいきたいと思っています。開発の遅れは会社としての機会損失に直結するので、2025年度内に膜面上で大型アレイを実現し、26年度からEMの開発を開始できるように進めていきたいと考えています。

小野 弘幸